EyesAhead 非洲日記合集

001

05.06.2016

在亚协发完最后一篇与FT合作的专栏,马不停蹄辞职。这场分手并不是很体面,走得很匆忙,老板尚未找到接手的人,所以很是不高兴。

不用上班也不用上学以后,纽约的气温也飙升到三十多度。白天窝在家里收拾行李,该扔的扔掉,封存的封存。犯罪现场调查直直看到第八季。温故了不少之前看过的电影,海街日记、小森林、蒙娜丽莎的微笑。听了两场黄伟文的作品演唱会,对粤语歌词一度痴迷。

四五点坐上地铁进城,在学校周围的店里吃一吃,吃了好几家日料,各种各样的乌冬、拉面。还有越南粉儿。然后去快关门的商店闲逛,买一些去非洲要带的物件儿,衣服鞋子、防晒霜、驱蚊液(然而到了肯尼亚发现根本用不到)。

偶尔也去图书馆。躺在沙发上随便看看书,杀时间。

把冬天的衣物被子都打包装箱运回Newport的同学家寄存。那个地方还是熟悉的配方,熟悉的味道。从国内来带孩子的中国家长更多了一些。把春夏的衣服鞋子都背来了肯尼亚。

把钥匙按照房东的要求藏在衣橱最上面的隔断,匆匆往机场赶。我在纽约又没有家了,再回来还没有想好住在哪里。

来非洲之前去学校医院打疫苗。医生抱着我是去草原上放逐灵魂的假设,要求我一定要打至少三种疫苗,吃两种药,且吃四个月。每天起床第一件事情必须是涂防晒霜,然后全身喷一层含有25%浓度驱蚊胺的驱蚊液,并且每6小时重复一次。

被非洲的蚊子咬一口,就有很大的机率染上疟疾,因此我爸妈还要求我带上蚊帐,把自己裹起来。然而没有在纽约找到蚊帐这种东西。

先从纽约飞阿布扎比,十三个小时。在飞机上被三个宝宝和两个十分占用空间的男子包围,看了两部电影一部美剧,没有睡着。在阿布扎比转机,又是十三个小时。吃了麦当劳,踏遍了阿布扎比机场的每一个角落,试遍免税店所有的香水,达到人生中最香的时刻。在机场图书馆找了张长沙发躺着。后半夜硬硬被机场工作人员摇醒,问我怎么还不登机,是不是误机了。

足足回忆了半分钟,才想起来“我的航班是明天早上八点四十五”这句话怎么用英语说。然后工作人员一脸抱歉又娇羞的说,那你继续睡吧。之后再也没有睡着,溜溜达达又把机场走了一遍。本来想在机场买个包儿,没有找到想要的那个牌子。这个机场其实也就如此,一切都很有限,食物很有限,免税店也很有限。

从阿布扎比飞内罗毕,五小时。睡得天昏地暗,一下子就到了。从飞机上往下瞅这个城市。绿绿的一片。花了半个小时出关,周五下午交通拥堵,四十分钟的路走了快两个小时。沿途路过了内罗毕最大的贫民窟,上学期的social impact investing课上给一个肯尼亚社会企业做了五年的财报和社会影响力报告,那个社企就是为这个贫民窟服务的。还路过肯尼亚中国城,中国使馆经商处,新华社。

鉴于办公室太大,于是大家买了一张纯实木的旋转餐桌放在旁边,雇了一位河南大叔,主厨,专门负责做饭。他炒了一盘鸡胗,煎了一张鸡蛋,热了四个包子,煮了一锅醪糟等我从机场回来。陆陆续续所有同事都坐了过来,把一桌饭扫干净。晚饭是鸡汤煮面,还有大叔卤的鸡翅和猪蹄儿、酱的牛肉,凉拌豆腐干。本来还有一盘青菜,然而大叔转餐桌转得太快,那盘菜飞了出去,谁也没吃到。

晚饭结束在阳台上晒肚皮。同事说中南屋就在斜对面的红顶房子。我说之前看照片,还以为中南屋在一片荒芜的沙漠里。

公寓在旧办公室,所有空间都很大,巨大的客厅,两个阳台,三间卧室和两个洗手间,外加一个可以放羊的厨房。没有蚊子,驱蚊液用不太上。

室友是当地人,在北航读了五年书。我们交流了一下五道口常去的酒吧,尤其强调了一下Lush,那是我本科时最爱。

内罗毕天气很好,常年二十度左右,防晒霜用不太上。此时正是它的旅游旺季。

万万没有想到,在非洲的生活质量,竟然比纽约高了如此一大截。

在非洲的夏天,就要开始了。

肯尼亚是高原,海拔将近1700米,不热,15-21度,不冷。整体宜人,会突然下雨,措手不及。在任何地方,不管是北京、纽约还是内罗毕,下雨的时候我肯定都没带伞。很多人因为这里的气候留了下来。怕冷和怕热的外国人,都来这里避寒避暑。

肯尼亚人好怕冷,十六度的时候羽绒服就穿上了。我室友,肯尼亚人,每天早上跟我嚷嚷,妈呀今天好冷。

高原的另一个好处是没有传染病,没有疟疾,传染疟疾的蚊子也少。所以相比之下肯尼亚西部和坦桑尼亚的传染病更猖獗,被传染疟疾的蚊子折磨的机率也更大。

内罗毕是一个都市,凡是世上存在的,贫富差异极大的,奢侈品商店坐落在破旧公路周遭的那种景象,基本上就是内罗毕的一部分。我室友说,非洲的年轻人都梦想来内罗毕。

公寓门口的Ngong' Road挖的不成样子,政府终于下定决心要扩宽马路。我室友说,可能我结婚了,有了两个孩子了,这条路也不会修好。

司机倒是都很温柔,要左转啦,摇下来车窗,伸手和对面的车晃晃,人家停下来,让你先走,大家从来不鸣喇叭。

堡狮龙这种我小学时的知名大品牌,还在内罗毕的Mall里屹立不倒,还挺贵。没有麦当劳,没有星巴克,但是有肯尼亚明星品牌Java,体面的肯尼亚人,客居于此的白人,还有等朋友办手机卡,累的不行想找个地方坐着的,我。都出现在这个连锁咖啡店里。此外还有另一个家蛋糕店,把甜点做的赏心悦目,可爱的不行。也是给有消费能力的人吃的。

公寓门口的Ngong' Road挖的不成样子,政府终于下定决心要扩宽马路。我室友说,可能我结婚了,有了两个孩子了,这条路也不会修好。

司机倒是都很温柔,要左转啦,摇下来车窗,伸手和对面的车晃晃,人家停下来,让你先走,大家从来不鸣喇叭。

从前是英国殖民地,行车方向和习惯相反,没有红绿灯。目前只在市中心看见一架交通灯。平时过路口都是看心情,听交警。Matatu的售票员在堵的不行的时候会跳下车来,指挥各个方向的车一辆一辆慢慢走,路通了以后再一阵小跑跳上车去开远。

有时候坐公交也能遇上抢劫,精彩一点儿的话持枪抢劫。所以外国人最好打Uber, 内罗毕是非洲目前唯三Uber进驻的城市之一。从公寓到办公室,堵车不严重时坐Uber 只要3美金。也有出租车,但是出租车要提前预约,在路上随便拦一辆是不行的。

有时候劫匪抢完了还要让司机送上自己一段儿,顺路。

他们会把迷药藏在胳膊窝里,然后假装越过你伸手去开车窗,藏着迷药的胳膊刚好冲着你鼻子。晕过去以后就不知道会发生些什么了。

周末去教堂,惊呆了。非洲人民唱诗班伴奏用架子鼓和电吉他,组了个小型摇滚乐队。还有规定的舞蹈动作,一定要边唱边跳。感觉自己去蹦了一个小时的迪斯科。音浪好强,晃动身体,嘴里唱着I must tell Jesus, I can't bear my burdens alone. 这一句还是安抚了当时比较难过的我,彼时刚刚接受一个不大不小的、恰到好处的打击。

内罗毕往出走,才是惯常想象力的非洲 ,草原,动物,裂谷,山峰。目前只看过大象,踩了两脚泥回来。那是一间大象孤儿院,里面的小象都是从狩猎者枪口下面救回来的。象妈象爸已经被打死了。每天只有中午十一点到十二点开放一个小时。工作人员会把小象牵出来,啃树叶,喂奶。解说。

每天办公室的一日三餐吃什么,我都会记下来,如今已经记到第六页。同事让我走之前一定要把这本食谱留下来,来年用来招新的实习生。

每天的工作没什么特别的,工作日记一直在写。不过确实有些其它莫名其妙的工作蹦出来。甚至不能称为工作。比如,帮领导装蚊帐、端午节在Youtube上给厨师搜索包粽子教程、帮背疼的同事踩背、修办公室一台不能自动甩干的洗衣机。

还遇到很多可爱的人。从中国骑了两年自行车骑到南非的中国人;从前的肯尼亚拳王,男,如今在贫民窟搞女性项目;曾在我司工作四年,娶了在联合国工作的日本妻子,在纽约“被老婆养了一年”(他本人甜蜜的原话),如今转型做职业摄影师的一米九零大汉。

以后慢慢写。

1

之前没有发现内罗毕藏着这么多艺术展和艺术家。每周都有新展开幕,多是英国、法国和德国的艺术中心,在扶持本地艺术家。

THERE ARE WORLDS OUT THERE THEY NEVER TOLD YOU ABOUT. 在内罗毕看的第一个展,画、装置艺术和视觉影像。从非洲黑奴被贩卖到美洲,到今天,年轻人背井离乡。展览介绍里有一段话:

Where do people who die away from ‘home’ go? What would it mean to migrate or run away to worlds that exist in our imagination? And if the present exists in a way that is not necessarily one in which you have agency, can you perhaps fly away to another time and space?

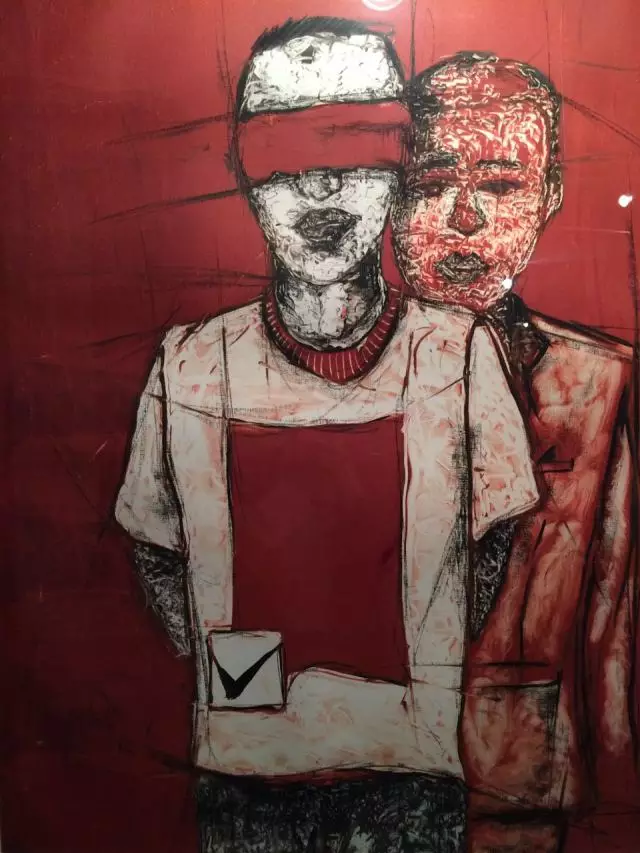

STREET DIARIES. 集中展览了20位内罗毕街头艺术家的作品,包括画和装置艺术。

BlindFolded. 最喜欢的一个展,最喜欢的一幅画。The series expresses the artist's anxiety of the culture of silence present in the African society, inspired by the Kenyan environment, from social to political events.

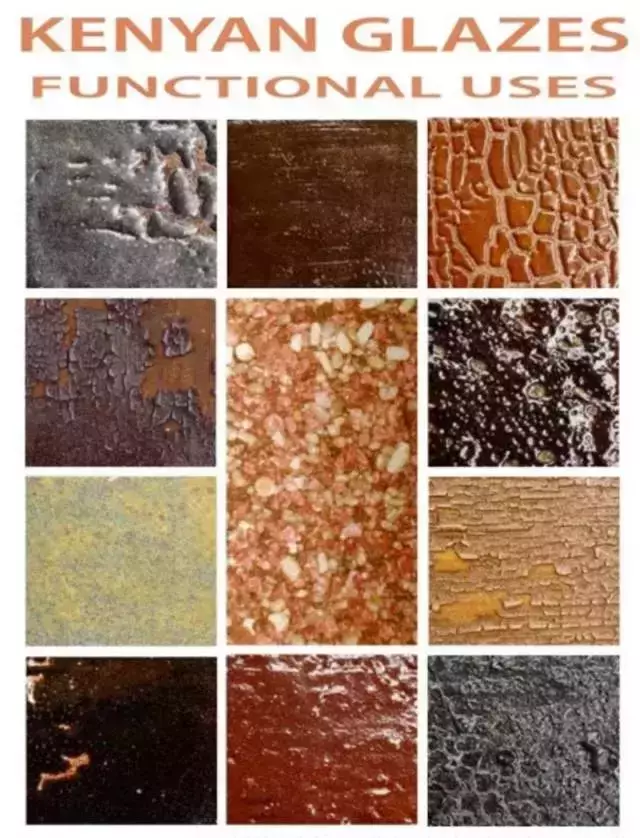

Kenyan Glazes-Functional Uses. 艺术家本人是地质专业出身,研究过程中受到启发,把肯尼亚境内的一些矿石原料制成艺术品。

April ZHU. 在拳击比赛上认识一个美籍华人艺术家,目前定居内罗毕。在此之前任职一家专注女性儿童的社会企业,现在一边画画,一边做一些咨询工作,最近在写一个关于黑帮的故事——烧死那些偷盗者。最喜欢她的一副作品:Woman's life is hard

单位旁边的一间艺术中心。有很多当地艺术家常驻,工作室都是集装箱改造的。 2

摄影:齐林 纽约独立摄影师

齐师傅和杜师傅在内罗毕拍关于贫民窟黑帮和街头儿童的纪录片。Kibera 有一个叫Gaza的黑帮,蹲着的男人就是黑帮老大Agogo. 肯尼亚这几年有一个新法案,如果警察遇到在通缉令上的黑帮成员,可以无条件直接击毙。

所以用黑帮成员自己的话说,他们也在面临转型,不能再打打杀杀。凡事低调。目前该帮派主营业务包括,洗车,卖电,卖水,从埃塞走私回大麻叶子,然后在作坊里制毒贩毒。其中水电都是从政府的线路上面偷接下来的。

有个周末,在贫民窟旁边一个改建小区里给这群说唱歌手拍MV.负责给齐师傅杜师傅提包扛灯打下手。

这群歌手里有几个也是帮派成员,用躁动的音乐消化荷尔蒙,才不至于染上毒瘾。歌词里有一句:Tell them they should be scared.

贫民窟旁边的改建房,晾满衣服。

摄影:Wu Di Kibera在骑骆驼的小朋友们。

Kibera 密集的棚户,2.4平方公里的土地上挤了80多万人。搬空Kibera 需要1178年。 3

摄影:杜风彦

杜师傅是八卦掌第六代传人。从广西骑自行车,花了两年时间骑到南非。据他本人称,去年创业失败,隐居在北京物资学院机房,负责修电脑和扫地。寒暑假出来拍片子。

这群男孩儿平时流浪在街头。有的人其实有家,但他们仍然觉得街头是最好的选择。从修鞋的地摊上买一种胶水,口鼻并用地吸。麻痹神经,就不会觉得饿或者冷,晚上躺在地上才能睡着。内罗毕之前一直都只有十三二度。

这种胶水让他们精神恍惚,也会成瘾。

摄影:杜师傅

早上去拍摄的时候,他们还在睡,醒来以后烧垃圾取暖。 4

因为工作,脸上了报纸

不像南非,多数中资企业是私企民企。肯尼亚多是大央企。不可避免地被国企文化和赵国党组织reversed culture shock

上周被吩咐给我们领导贴手机膜(为什么手机贴膜也要我负责),手劲儿一大,钢化膜被我贴碎了。膜碎的一瞬间,后背一层冷汗,感到非洲职业生涯在今天即将画上句号。发信息问朋友我应该怎么办,他们说我应该自尽。

无条件听从大使馆和肯中经贸协会,又称老干部协会的工作。迎接七一有活动,庆祝七一还有活动,八一还f***ing有活动。

更多槽按住不吐。

英国商会和老干部协会签署合作备忘,大使(图中憨厚的谢顶男子)和英国高专接受媒体采访。 5

拳击比赛前一天选手称重分组。这次是拳王阿里纪念赛,也是我们的同事Mike,肯尼亚拳王的告别赛。

拳王在贫民窟长大,打拳的同时还成立了一间非营利组织,教Kibera的孩子拳击,锻炼意志,周六带他们吃一顿饱饭。

我确实不是如此之人。我希望作为一个有主观能动性的个体,我可以做到with no nation,no gender and no age

我不想代表国家,只想代表自己。然而到了非洲,或者是离开我的国家去往任何异乡,都会被动成为国家的个体代表。又或者,那些人,会以他们以为的中国,来想象我。

这种想象来自于,作为一位亚洲女性、一位中国女性、甚至是一位女性本身,我如何被当地人对待。

2011年夏天在菲律宾,作为一位亚洲女子,走在街上,菲律宾男人们会从公交车上把窗户打开,咧着白牙,冲我挥手。

最夸张的是有一次在超市买炸串儿,摊主突然跟我讲话,我听了好几遍都没听清,pardon了无数次以后,才反应过来人家夸我漂亮,然后把手往围裙上蹭了几下,跟我说,想和我握手。

在非洲,仍旧这样。从公司到商场有一段小路,路两边总有一群在等工的非洲男人,每次走过去,还有十几米远,他们的目光就追着人不放。走近以后,这群男人嘴里像开了机关枪一样,不喘气地喊,你好你好你好。

最好笑的是有一次,早上上班,一出租车司机老远跟我说,你好。我回一句,你好。然后哥们儿跟我说,You are from Japan!大哥,国家都没对应明白乱嚷嚷什么玩意儿。

这种不拿我当外人的友好和殷勤非常可疑。但凡听过一次他们口中吐出来的你好,不管是在马尼拉,还是在内罗毕,感觉都像是,作为一个他国而来的女性,我在他们眼中,是naked性对象。

那种所谓的友好里面,没有什么尊重,倒有几分令人不适的轻浮。

因为是女生,所以性别总是和国家交叠在一起,随后成为这些当地人眼中,一个神秘的,想象和猜测的符号。

月初我们大赛开幕,在洲际酒店办开幕式。那天因为工作需要穿了套装和高跟鞋。站得实在脚很疼,走到场地后面偷偷把高跟鞋脱掉,拿出来平底鞋准备换上。刚脱掉一只鞋,我一本地男同事就说,Louise拜托你穿着高跟鞋好不好,我都没有约你出去,你把高跟鞋穿着,这是我唯一的请求。

我f***ing为什么要为了你穿高跟鞋?

之前我和这位本地同事,每次见面大家都握手,直到开幕式结束后的某一天开始,每当我友好地伸出手,他却都张开双臂。

还跟我f ***ing要上抱抱了?

开幕式第二天,另一位当地女同事跟我说,Louise,昨天晚上很多男生都和我说,你的腿很美。

首先我对非洲人民的审美癖好表示interesting,其次这种非常sexual的夸奖,每听到一次我都觉得像是性骚扰。

还有夸张一点儿的,早上走路去上班,停在路边的出租车司机,会从后视镜里一直盯着你看,直到你走近,他们飞快地扔出来一句,hey beatiful lady. 好无奈。

好生气啊,跟他说,我没有义务告诉你我的名字。保安很震惊,说,啊?我只是想问你名字。我说,我来这儿只是陪我同事,不办理任何业务,为什么要告诉你我叫什么?说罢就转身走开了。后来我同事说,当时我的眼神特别可怕。

我真的不需要如此轻浮的友好。

其实我纠结的从来不是本地人对我的女性身份不够尊重。而是,他们从来不会对白人女性这样。就此事我和我的香港同事讨论过。他说,面对同样被殖民过的历史,这种对待外国人的态度其实可能是殖民地的历史产物。白人对于非洲人来说,是曾经的宗主国。有几分敬畏,不敢造次,更别说什么轻浮对待。亚洲虽然比非洲有钱,但是面对同为被殖民或者半殖民这一共同点,也不过半斤八两。

所以就权力的分布来说,他们有几分胆量对亚洲女孩儿轻浮,却从来只敢矜持地和白人女性说一声hello madam. 白人男性更是不必说,他们行走在世界上任何一处,脸上都写着privilege

对此我感到遗憾。

只有kibera的小朋友们不会这样,见到外国人都想摸摸他们的手。此外本地女人也不会像她们国家的男人这般放肆。那些女人看你的眼神,是困惑的、警惕的、甚至是带有一些敌意。

中国人在肯尼亚多年来塑造了以下形象:人傻、钱多、速来。前人不停地在被索贿,用钱打发一切眼前麻烦。后人在这种刻板印象里吃亏。经常能够听到从中国人嘴里说出来:妈的,上次边开车边打电话,被警察逮住了,给了人家1000肯先令才打发掉。

慢慢发展成,面对中国人毫无根据的讹诈,为了早点儿脱身,也这么花一些钱打发。

其实中国人和本地人,多数时候都是彼此看不上的。中国人觉得非洲人不卫生、懒、不诚实、偷东西、占小便宜。非洲人觉得中国人粗鲁、抱团、孤立本地人。

但是为了发财,为了发展,为了建设非洲,一起做生意。

我见过太多次我的中国同事失去耐心,对着本地司机大喊大叫,声音里都是鄙夷。也见过很多次中国打印店里的老板,像顺狗毛一样拍当地雇员的头(非常严肃地制止过,但对方觉得无所谓),或者说这种累活儿又不是我做,是黑人做。

我感到羞愧。

我的室友,肯尼亚人,我们在车里讨论这些事儿。她说,中国人从来不试图了解非洲人的情感,只做生意,而且非常粗鲁冒犯。白人内心里对于非洲也有鄙夷,觉得他们在施舍非洲,但是他们会装,会演,表面上礼貌、友好、体面。

我们不欢迎这样任何一种人,即便你们声称是在帮助非洲发展,不尊重我们,就请滚回你们自己的国家去。

我的国家在我身上打下烙印,让我不得不,变成异国土地上,一个被想象的符号。这个符号,混杂着历史、权力、文化、认同,以及性别。

我希望能够尊重自己、保护自己对于自我认同的坚持和情感。也想在九十天里感受肯尼亚如何展开它自身的生活。

下周六离开内罗毕,准备搬家去印度。这三个月在非洲工作,不是没有心灰意冷,丧气的时刻。

0.被剥夺的选择权

我在入职前就被通知在合同期间需要出差。然而当出差任务真的摆在我眼前时,我发现自己所有的选择权都被领导非常轻易地剥夺了。

有两次,这里的领导都是直接通知我——这次出差你就不要去了,因为你是女生,既不方便,也不安全。于是出差的任务都被直接派给同我一起的香港男生。

好在他是一个性别观念非常进步的男生。于是我专门和他探讨过这个问题。我说,在关于我是不是可以出差这个问题上,我遭受了性别歧视。我作为个体的选择权,因为领导们对于性别的偏见和刻板印象,被直接剥夺了。

关于我能不能出差,我认为正当的流程应该是,他们告知我,在出差过程中,我可能是唯一的女性雇员,并且条件比较艰苦,可能还有安全风险。他们可以告诉我这一切,然后让我来选择,去还是不去。而不是粗鲁地预设这一切对于女性来说不方便,然后剥夺我的选择权,替我做决定,并且强制我接受他们的决定。

后来在第三次需要有人去西部出差的时候,我一再坚持这一次我必须要去,才终于在上周为自己争取到唯一也是最后一次出差机会。

我是四个人里唯一的女性,往返车程都是八小时,晚上睡的旅店马桶没有马桶圈,能听到隔壁工程师打呼噜。但是我终于看到了内罗毕以外的肯尼亚,看到了大裂谷,穿越了赤道。

更重要的是我终于为自己在一个不可抗的体制中争取到了属于自己的权利。

1.把你的领子在拉高一点

我在美国的时候从来没有觉得自己的衣领有任何问题。一是大家都这么穿,二是身边中国男性少,所以指指点点也少。

上一周有一天我穿了一件V领T恤,中午有一阵儿和老师们站在一起说话,那时候我是在场唯一一位女性。正说着什么,突然就有一个男工程师站起来,指着我,当着其他所有男士的面说,你把你的领子拉上去,再往上来,再往上来。

当时我觉得非常尴尬,很被冒犯,这已经是非常典型的性骚扰了。但是没有多说话,直接离开了。

晚上和香港男生聊天的时候,和他说了白天的事情。他很生气,问我那个时候他在不在周围,我说,你不在,那个时候你在忙。

他说如果当时他在现场,一定会帮我还击的,这种情况在香港已经算是职场性骚扰了。然而我们工作的这家公司,没有任何关于性骚扰的规章。

我跟他讲没关系,我现在已经不在乎了。

过了一阵子,他发给我一段聊天记录,是他跟当时在场的一位老师的对话。

他和那个老师说:“Louise今天因为衣服的事情被其中另一位工程师冒犯了,那个工程师觉得Louise的衣领像是故意暗示什么一样。我们不知道大陆关于这种玩笑的底线到底在哪里,但是不论在香港还是在美国,这都已经构成性骚扰了。希望你可以和那个工程师说一声。Louise不需要道歉,只是希望他知道,如果今天这个女生不是Louise,而是他的女儿,或者妻子,他是永远不会开口讲出那些话的。”

我是看到那个男生帮我伸张正义的时候,才掉了几滴眼泪。觉得有时候还是太软弱,没有把自己保护好。

2.餐桌上的黄色玩笑

在百分之九十五的情况下,不管是在工作现场、办公室、餐桌上,还是在出差中,我都是唯一的女性。多数情况下我都觉得很自在,没有因为自己的性别在一群中国大陆汉族男性中而感到不适。

但是有几次,我是真的很生气。

一次是我三个月前刚刚来内罗毕,在公司食堂的餐桌上吃午饭。一桌上还有好几个xxx总,他们问我现在学什么,我说学一些社会创新啊,性别相关的研究。

这些人就来劲了,说什么你快帮我看看,我是不是同性恋,我觉得我男的女的其实都能喜欢,虽然我结婚了,但是我老觉得我可能也喜欢男人;要么就是哎呀我跟你说,中国女人已经可以了,还想要多大权利啊;要么就是你别看日本女人不工作,人家权力才是真的大,在家里丈夫都得听老婆的。

我解释,或者认真分析,也没有人真的听。大家只是觉得,这是一个很好玩儿的笑话,一个很好的机会充分展示自己的“幽默感”。

这些中国大陆汉族男性,狂妄自大,在拥有一切,或者即将得到一切的时候,便停止一切进步,允许自己麻木地生活在偏见当中。

后来还有一群国内部门的同时来肯尼亚考察职业教育项目。他们在餐桌上毫无底线地讲各种各样关于性和同性恋的黄色笑话。语言龌龊地令人发指。有两次我都在中途起身离席,实在无法想象他们接受的家庭教育和学校教育如何能使他们说出如此下流的字眼。

3. 我自身的困境

之前我不太承认我在陌生环境或者跨文化环境中会怯、会害怕。因为我担心又会被随意而粗鲁地性别定型。但是有一次我去贫民窟,是真的有点儿被吓到了。

那天我和香港男生,还有另一个摄影师去贫民窟一个街头儿童的聚集点,给小孩子们送饭。那些小孩平日里都会吸食工业胶水麻痹神经,这样既不会觉得饿,也不会觉得冷。

那天我们去的时候,好几个孩子已经没有意识了,眼神直得吓人,要么不说一句话,要么一直傻笑。我到了那里,十几个孩子一直盯着我,眼神儿不拐弯儿,就那么直直看着我。

那是我第一次感到有些害怕,总担心他们会突然扑过来。香港男生一直让我站在他身后,抓住他的胳膊。

晚上回家,我想不明白,就问他,我感到害怕,究竟是我个人的原因,还是一个女性普遍存在的天然困境。

他说客观上,在一个环境里,少数群体总是感到不适。在那个场合,我首先是唯一的女性,其次是亚洲人。这种双重少数的身份,加重了我的不适感。

但是感到害怕,是一种很个人的情感。可能我的害怕很强烈,那是因为我的性格,并不完全归因于我的女性身份。

4. 如果我那时候这么做

几乎每一次,在遇到这些关于性别不公正的待遇时,我还是有些生自己的气。因为我的反应太慢了,我总是在受到伤害一言不发地转身离开以后,才想到当时我应该如何反应。如果那时候我这样,或者那样做,就好了。

如果在第一次领导拒绝让我出差时,我就提出反抗,明确提出我也要出差,而不是沉默地接受他们的决定;

如果在那个工程师跟我开玩笑说把领子往上提一提的时候,我不是笑着说,我不是故意的,而是严肃地说,请你闭嘴,我穿什么样的衣服,是我的自由,与你无关;

如果在他们边吃饭边开下流玩笑时,我能站起身来说,闭上你的嘴,吃你的饭,而不只是沉默地起身离席;

如果我在非洲学生当着我的面和我开充满性暗示的玩笑时,我跟他说,闭嘴,你的话很恶心,请你尊重我,而不是笑一笑,然后走开。

可能我都能变得更加勇敢,能够站出来为我自己,也为更多女性维护我们的权利和尊严。

有的时候我非常痛恨自己所谓的礼貌。即便被冒犯,也在想,不能让对方尴尬,要保持体面。然后微笑一下,或者沉默,或者转身离开。让伤害我的人,永远可以继续伤害下一个人。这是我的家庭教育在十几年中对我做人原则的塑造。

我在不断训练自己更加直接一些,在遇到不公正待遇的时候大声讲出来。

有一部分恐惧我克服了,但是做到真正坦白、自由,我还有很长的一段路要走,还有很多的困境和恐惧,需要克服。

05.06.2016

在纽约做了半个月的无业游民以后,我的写作能力直线下降。生活太简单了,只有吃、睡、闲逛。

002

20.06.2016

0.

所有人都问我,你热吗。我不热啊。

总的来说,如果有一个非洲梦,先来肯尼亚,安全,现代,东非小巴黎。在内罗毕体验一下都市生活,再出城去看心目中狂野的非洲。不矛盾。

1.

这里有一条街叫Moi Avenue, 向西而去风景和消费是巴黎,是纽约。当地的交通工具,Matatu,路过这一片地区时不可以停下来。向东而去是另一番景象,贫穷、危险、不得入内。很多人一辈子可能也不会跨国这一条分界线,少部分人在一天的头始去线的另一边上班,他们是女佣,是司机。

2.

内罗毕有两个特别大的Mall,一个叫Yaya,一个叫Junction. 每周四电影票特价,IMAX 只要2.5美金。有天晚上领导说,哎呀晚上回什么家呀,一起找点儿乐子,于是连着厨师一趟把我们拉到电影院,看了魔兽。他有一对四岁的双胞胎女儿,总在视频里说爸爸你什么时候回来我们好想你啊。喜欢看权力的游戏,并且不能接受世界上有人不看。魔兽玩家,在从电影院回去的路上为全车人普及魔兽知识。

3.

Matatu的音乐震耳欲聋,震得我能从座位上蹦起来。我朋友刚上去就被贼盯上,人家用书包挡住手,一寸一寸往外掏朋友钱包。然而被发现了,我朋友跟小偷说,你技术还挺行。下车时候小偷微微一笑说,hey bro,give me five. 买卖不成中非人民友情在。

4.

有个美国人指着混在象群里的一只鸵鸟,请问这是什么大象品种?工作人员说,这是鸵鸟,营救大象的时候顺手救回来的。我们喂大象的奶都是英国进口的特种奶。唯独鸵鸟用蔬菜就行,唯一的素食主义者。

5.

内罗毕总停电,停电的时候就无所事事。干坐着,躺着,下楼摸黑跳绳锻炼。洗衣机里洗一半的衣服,电来了以后再洗一遍。

明年要大选,所以市中心周一周二准时游行暴动,见人打人,见车砸车,有时候会死一两个。这两天不要去市里。

6.

有时候工作日出去一趟办事儿,时间还早,跟司机说别回办公室啦,出去兜风吧。他把我们拉到一个营地,里面也有中国企业,从前他工作过。和一个黑人帮厨打乒乓球,他说厨师九月份带他去北京。打上一会儿,再回办公室。谁都不告诉,只有我们自己知道。

003 内罗毕爱你

26.07.2016

帮派老大Agogo有500小弟,一个憨胖的男子,穿夹脚拖鞋还穿袜子,拳击赛上见过一面。

004 身份迷失,我的国家究竟带给我什么

28.07.2016

话如果按照接下来这么说,我爹一定又要站出来矫正我的思想了。他经常苦口婆心—— 你是中国人,你当然要研究/了解/热爱你的国家。

周二中午去银行存支票。保安突然凑上来,拿过我同事填好的单子,转头跟我说,your name.

我不想融入,只想成为一个清醒的旁观者。

题图:Cy Twombly

005 喂,我的人生不是用来合群的

26.08.2016

其中一个部门经理,他是餐桌上所有黄色玩笑的领头。有一次我们一起去教育部开会。在教育部的会议室里,他突然跟我说,Louise,你每次看我的眼神里,都写了一句话:“为什么这个混蛋还活在这个世界上没有去死?”

我笑了一下说,well,sometimes i feel very sorry for your wife. 他回答我说,don't be, she is a happy woman.

最終章 从前只学会向前这一种姿态

28.09.2016

实习快结束的时候两个老板带我和HK Boy去吃烤羊腿。回来的路上,老板把车顶的天窗打开,我和HK Boy在后座上站起来,把身子探出去。车开得飞快,树和夜晚从我们两侧飞快地划过去。老板把车开到公园上方的山顶,从那里可以看到不远处的市中心,霓虹闪烁,头顶还有飞机起落。我挂在栏杆上,晃啊晃,嘴里还说:嗯,这种时候,让我觉得生活还是有希望的。

一离开肯尼亚,就觉得,这片大陆与我之间,又变得遥远了。但是,我的确曾经和它亲近过,也的确曾在那里度过了一个最快乐、最自由的夏天。

没有同辈压力、也没有归属感焦虑,就是自由。

在肯尼亚的夏天,遇到很多同龄人。成长经历不同、教育背景不同、来非洲做的事情也不同。彼此之间完全没有任何可比性。这时才能好好欣赏一番他们的人生。才觉得,哇,每个人都好酷好精彩。每一种选择,每一种坚持,虽然不一样,但是都有各自的意义。希望我们都能过得不错。才不会觉得,我也想要他的人生,为什么我不是他。

别人的总是更好的。自己也不是多心硬的人,来自周围的压力总是很大。即便几经挣扎以后,还是会顺着心意选择自己想要坚持的事情,但是看到同龄人不同的人生轨迹时,心里还是要咯噔一下,如果我也像他那样,现在会是什么样子。是为了酷,所以强行扮酷吗;是为了与众不同,所以拼命让自己不同吗。

在念书的城市里,总是身份焦虑。想做异乡人,又不甘心只是异乡人。拼命向这个城市要一个名分。Asian, International student, Non-citizen. 这些都身上的标签,想把它们撕下来,想平衡好自己和一座城市的关系,想看到城市的可爱之处,不想只是一些冷酷的事实摆在面前。

可是说回来,一切归根结底还是权力分布问题。在肯尼亚,我们也是Mzungu, 被本地人划到白人的队列中去。所谓的做自己,privilege都写在笑容之下。身处权力相对较高位置上的人,大概是不会有身份焦虑的吧。

在非洲兜了一圈儿,更多的事儿也就看开了。不知道是年纪到了,心劲儿自然就到了;还是淳朴彪悍的民风感染我,洗脑我相信,多大的事儿都不是事儿,多深的结儿也不是结儿。

回家以后,和曾经用整个青春期来迷恋的少年吃了饭、压了马路。才知道喔原来他从前的人生是这样子的。看到他依然没变,依然可爱,过得很好。这让我觉得,嗯,真好啊。

上飞机的时候,少年和我说,一个人在外要好好照顾自己,后会有期。那时候觉得,我曾经的青春期,就像一段终于happy ending的旅程到此而止了。

从前只学会向前这一种姿态,现在也知道,回头看看。该在的,还都在那里。

挺好的:)

一点点印度日记:

到印度的第一件事情是刷了一下午房间里的马桶。

第一天上班,和印度同事像征婚对象见面一样交流了彼此的前半生经历。晚上出去压了压马路,吃了顿日本料理,找到了也许可以在未来一年成为朋友的性格凛冽的同伴。

印度和非洲好像,比如说大家开车都不看路,车身上下都是坑。

坐三轮车,司机到站以后虽然变卦要加钱,这个时候,按原定价格,把钱扔在车上,然后要转身就走。

对待任何想要占你便宜的人,一句fuck you, 要及时、准确、响亮。

非洲日记最终章|从前只学会向前这一种姿态

印象里有几个关于非洲的片段很深刻。

还有一次,也是很晚的时候。从特别远的一个地方party回来,我和HK Boy坐在越野的最后一排,转头能从车屁股的玻璃窗上看到飞快向后闪过的公路。车速很快,把其它车都远远甩在后面。灯把公路和夜晚都映成桔色。当时车里正好放到张震岳的《很难》,这是我在非洲时最喜欢的一首歌。里面唱:

有时候/想把自己关起来/还是学着把心门打开

留言